“石榴花开北疆红 籽籽同心家国情”网络主题宣传活动启动后,中央和内蒙古自治区新闻媒体记者组成采访团,深入兴安盟乌兰浩特市、科右前旗等地,用镜头捕捉温暖瞬间,用文字记录动人故事,全景展现内蒙古各族干部群众手足相亲、守望相助的生动实践,让民族团结的“石榴籽”在北疆沃土上愈发紧密。

探访红色印记与创新实践,解码民族团结基因

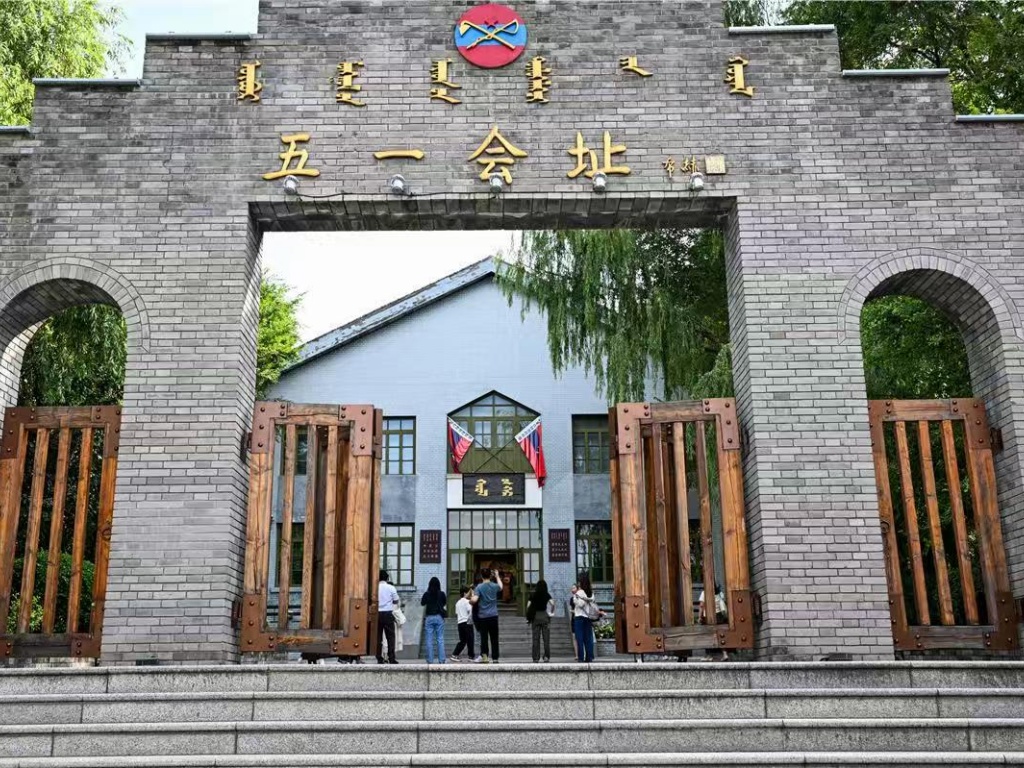

7月28日,采访团首站走进承载着厚重历史记忆的“五一大会”旧址。步入会堂,一幅幅珍贵的历史照片、一件件斑驳的实物展品映入眼帘。“1947年5月1日,内蒙古人民代表会议在这里召开,中国共产党领导的第一个省级民族自治区在这里诞生。”记者们驻足聆听讲解,不时用笔和镜头记录,用心感受内蒙古自治区人民政府诞生的庄严时刻。

从红色旧址出发,采访团一行来到兴安领创·展示体验中心。这里有全区首个以非遗为主题的中华民族共同体意识体验馆,成为展现民族团结创新表达的“新窗口”。马头琴制作、古法制香等非遗技艺在此汇聚,游客们可以亲手体验制作、感受非遗文化魅力。“将非遗文化与中华民族共同体意识教育相结合,让文化认同成为民族团结的‘粘合剂’。”体验馆工作人员的介绍,让记者们对文化赋能民族团结有了更直观的认识。

随后,采访团来到乌兰哈达镇高根营子嘎查。走进村口,一家家特色民宿、农家乐正在开门营业……一幅美丽乡村画卷徐徐展开。“我们通过发展农旅融合产业,为高根营子嘎查村集体带来了每年300余万元的收入,带动了130余户村民发展庭院经济,实现户均增收3万元。”嘎查党支部书记的话语中满是自豪。在袁隆平院士工作站水稻科研基地,“稻浪翻滚”的景象令人欣喜。科研人员介绍,“袁梦计划”实施以来,团队通过推广优质水稻品种、传授种植技术,带动周边各族农户增收致富,让“科技兴农”的种子在北疆落地生根,为乡村振兴注入强劲动力。

当天最后一站,采访团来到乌兰浩特市三合村草原三合大米加工厂,自动化生产线有序运转,数字大屏实时显示大米加工、销售数据,“从‘靠天吃饭’到‘智慧种田’,从‘卖原粮’到‘创品牌’,三合村的变化离不开各族村民的齐心打拼。”

聚焦戍边担当与巾帼力量,书写同心奋斗答卷

7月29日,采访团的脚步迈向草原深处的满族屯满族乡,探寻这里的民族团结故事。在守望草原巡防队集结点,队员们骑着骏马,精神抖擞。这支由边境牧区各族党员群众组成的守边护边队伍,多年来坚守在边境线上,定期开展巡逻防控、政策宣传、帮扶群众等工作,用脚步丈量国土,用坚守守护家园。

“巡防队自成立以来,累计开展巡逻踏查3700余公里,相当于跨越了半个中国的距离;提供警情动态信息150余条、协助边境派出所破获案件75起、打击违法犯罪人员30名……”巡防队队长的讲述,让记者们感受到军警民团结一心,共守边疆的坚定信念。

在满族屯满族乡特门塔拉科技研发有限公司,“五朵金花”的故事传遍草原。公司负责人白春亮说:“一次偶然的机会,有人和我说现在羊肉市场红火,但是科右前旗却没有做韭菜花酱的。就是这一句话,我和志同道合的白梅花、白牡丹、白开花、杨琪琪在2020年5月20日共同组建了特门塔拉农副产品专业合作社。” 她笑着说,许多人都称呼她们“五朵金花”。

吃苦耐劳的“五朵金花”瞄准市场需求做大产业,2024年营业额达150万元,带动20多名农牧民就近就业。“以前在家门口找不到工作,现在跟着‘金花’们干活,既能照顾家人,还能挣钱,日子有了奔头。”一位蒙古族妇女的朴实话语,道出如今满满的幸福感。

当天下午,采访团来到科右前旗乌兰毛都苏木,这里的草原旅游业正焕发蓬勃生机。这里有世界上罕见的8000平方公里原生态草原。草原上有各具特色的旅游景点20余处。每年接待游客超百万人次,草原旅游业已成为当地民族团结、共同致富的“黄金产业”。

见证社区共建与产业融合,绘就振兴共荣图景

7月30日,采访团来到科右前旗兴安北京社区,探访这里的“石榴籽家园”共建模式。走进社区,“民族团结一家亲”的标语随处可见,这是内蒙古自治区唯一一个以京蒙协作为主题而命名的社区,入住居民涵盖汉族、蒙古族、满族、朝鲜族等多个民族。社区工作人员介绍,通过开展“结对认亲”“文化共融”等活动,社区搭建起各族群众交流互动的平台,有效促进了各族居民相知相亲、互帮互助。

在兴安盟科右前旗科尔沁镇番茄公社,采访团看到了民族团结与乡村振兴互促共荣的生动实践。公社通过打造民宿、研学、培训为一体的基地,实现一二三产融合发展,让农户们抱团发展、共同致富。“以前种番茄没技术、没销路,收入不稳定,现在加入公社,路子越走越宽。”一位满族农户说。

最后,采访团走进内蒙古民族解放纪念馆。在一幅幅历史画卷、一件件革命文物前,记者们再次回顾了内蒙古各族人民在中国共产党领导下,为民族解放、国家统一和民族团结作出的重要贡献。此次网络主题宣传活动,采访团用鲜活的报道讲述了北疆大地上各族群众手足相亲、守望相助的动人故事,也让更多人看到了内蒙古在民族团结进步与乡村振兴道路上取得的丰硕成果。