近年来,全市各族干部群众牢记嘱托、感恩奋进,深学细悟笃行“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线”的重大要求,各单位积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设不断走深走实,将中华民族共同体意识植根于心、贯彻于行,全力以赴争创全国民族团结进步示范市,努力把总书记的殷殷嘱托变为美好现实。

——编者

市发改委:

以项目推进夯实高质量发展基础

今年以来,市发改委聚焦经济社会高质量发展,干字当头,精准高效落实,全面贯彻落实自治区党委十一届九次全会暨全区经济工作会议精神,按照市委五届八次全会暨全市经济工作会议确定目标,多向发力推进重大项目谋划行动,推动项目快建设快投产,确保重大项目尽快落地见效。

国道110线磴口黄河大桥建设现场 通讯员 邹本慧/摄

坚持方案引领,明确任务目标。对标对表自治区重大项目谋划行动实施方案,通过深入分析全市资源禀赋和产业发展基础,制定起草《巴彦淖尔市重大项目谋划行动实施方案》,确定工作任务和目标,明确职责分工,细化工作措施。力争今年重大项目建设投资达到510亿元以上,支撑固定资产投资增长10%以上;力争“十五五”总体谋划的项目总投资超过3830亿元,年度建设投资年均增长10%左右,支撑固定资产投资年均增长10%以上。

远景巴彦淖尔大型风电叶片制造基地生产车间 记者 胡东育/摄

紧扣产业布局,谋划重点领域。紧紧围绕国家、自治区重大战略和政策导向,落实落细重大项目谋划行动,紧扣“精准”二字,立足全市区域特色,谋划现代高效农牧业、绿色农畜产品加工、传统能源和矿产资源、新能源、新型化工、现代装备制造、生物医药、现代服务业、基础设施、基本公共服务、绿色低碳11个重点领域项目。力求解决好产业项目偏少、社会领域投资下降等短板弱项,努力形成“大项目顶天立地,小项目铺天盖地”的良好态势。

把准政策导向,强化要素保障。为确保用足用好中央、自治区一揽子政策,精准把握资金政策支持领域和方向,提高项目储备的有效性和精准性,梳理编制了《2025年投资项目谋划指南》,进一步提高各地各部门政策把握能力,增强项目谋划的前瞻性和精准性,巩固和提升项目资金争取的良好态势,为全市经济社会高质量发展提供强有力的项目和资金支撑。同时加强项目调度,积极协调相关部门,帮助已开工项目解决实际困难,推动重点项目早日投产达效。坚持问题导向,找准工作短板,持续精准发力,扎实推进重大项目签约落地。

下一步,市发改委将坚持深度谋划、动态储备,持续主动加强项目谋划和储备,形成“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”的滚动接续格局,切实以高效率投资扩大需求、优化供给,为推动经济社会高质量发展作出新的贡献。

市农牧局:

以现代农业建设

拓宽群众增收渠道

近年来,市农牧局将铸牢中华民族共同体意识这条主线融入现代农牧业发展全过程,以保障农产品供给、促进农民持续增收和农业可持续发展为目标,以农业新技术、新装备和发展新思维、新理念为支撑,以提高农业产业化、机械化、信息化水平、农产品产出率、资源利用率、农业效益和竞争力为核心,全力打造黄河流域现代高效农业集聚区和乡村振兴样板区。

夯实农牧业发展根基,筑牢共同富裕物质基础。种植业围绕“稳政策、稳面积、稳产量、提单产”思路,实施国家新一轮千亿斤粮食产能提升等行动,优化农作物种植结构。畜牧业按照“羊提质、牛增量、猪禽保供、特色增效”发展路径,全市牲畜饲养量达2531.73万头只,肉、蛋、渔产量分别达到54.68万吨、2.57万吨、2.28万吨。规模养殖场110家,原奶产量163.58万吨,养殖规模和原奶产量均居全区第二,为各族群众增收致富提供坚实产业支撑。

沃野田畴 签约摄影师 张和平/摄

推进农业现代化建设,凝聚科技兴农强大合力。2024年我市建设高标准农田70.03万亩,同步推进盐碱地综合利用试点项目。聚力种业振兴,近三年培育农作物新品种100个、肉羊新品种1个,建设农作物制种基地7.71万亩,农作物良种覆盖率超98%。围绕小麦、肉羊主导产业,建成十大科技成果示范基地,依托农高区国家级创新平台载体,搭建起各类创新平台32家,建立46家博士工作站、36家科技小院。组建农业科技服务队伍,开通“96326”农牧业科技服务专线,为农牧民提供线上线下指导1400余次,推动科技成果转化落地。

创新产业发展模式,构建协同发展良好格局。推行“公司+农户”全托管、“农机合作社+农户”半托管等服务模式,社会化服务面积达560.27万亩,覆盖6.92万户小农户。推进一二三产业深度融合,聚焦肉羊、向日葵、奶业等11条农牧业重点产业链,重点扶持44家“链主”企业,市级以上农牧业产业化重点龙头企业达到279家。加快建设向日葵、绒山羊等产业集群,提升产业附加值,促进各民族在产业发展中协同合作、互利共赢。

巩固脱贫攻坚成果,共享改革发展红利。健全完善常态化防止返贫致贫机制,开展三轮防止返贫动态监测帮扶排查工作,已完成30.94万农牧户(79.08万人)排查核实,消除风险1241户(2327人)。制定4个方面24项增收措施。推广“三变”改革模式,80个村组17838户农户以流转、入股等方式整合的土地面积129494亩,盘活房屋等闲置集体资产入股金额187万元,资金入股3441.9万元,增加嘎查村集体经济收入2519.73万元。

加强乡村建设治理,共建美好家园。扎实开展乡村建设行动,累计清理农村生活垃圾14万吨,清理乱扔乱倒垃圾堆放点5207个;建设乡村绿化美化示范村74个,485个行政村完成生活污水治理,治理率达到74%。杭锦后旗蒙海镇、五原县和胜乡和乌拉特前旗西小召镇三个乡镇入围自治区农村牧区人居环境综合治理示范试点。全面推行嘎查村民小组网格化“微治理”模式,全市652个嘎查村设置网格7519个,配备网格员1.57万名,为各族群众营造幸福生活的良好环境。

强化品牌建设,促进文化交流互鉴。拓宽农畜产品销售渠道,推荐河套向日葵、五原黄柿子等5个农产品地理标志产品申报2024年农业品牌精品培育名单。5个区域公用品牌、21个企业品牌、23个产品品牌入选《2024—2026年内蒙古农牧业品牌目录》。新认证绿色产品企业12家、有机产品2家;名特优新产品收集登录15个。

市文旅广局:

以文化之力构筑共有精神家园

近年来,市文旅广局坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,通过非遗创新、旅游搭桥、文化浸润、产业联动、区域协作五大举措,推动各族群众情感共融、发展共享。

非遗创新激活团结动能。市文旅广局以非遗活化与文创赋能为抓手,推动中华优秀传统文化创造性转化。创新举办“灵蛇献瑞 非遗迎春”主题展,吸引近5万人次观展,焕发传统文化新活力。支持非遗手工艺的保护与传承,乌拉特铜银器制作技艺入选全国“非遗工坊典型案例”,展现活态传承新成果。打造“金石交”民族手工业融创品牌,实现文化传承与产业振兴互促共进,提升各族群众对中华文化的认同感与归属感。

黄河湾步行街夜景 签约摄影师 马爱梅/摄

旅游搭桥促进民族“三交”。围绕“渡·阴山:四季守候 千年回响”主题,推出“游北疆 渡·阴山”、“食”光有你 “味”你而来、“艺耀北疆多彩非遗”、“桃花红 梨花白”河套亲亲等你来、“草原请你来”巴彦淖尔那达慕、“冰封河套 雪舞阴山”冰雪嘉年华6大系列56场重点活动,带动众多农牧民参与文旅产业发展,共享发展成果。大力实施“旅游四地”建设提升行动,重点打造镜湖房车自驾车露营地、查干哈达自驾露营地、牧羊海湖心亭自驾露营地等特色自驾营地,让各族群众在文旅体验中增进理解、加深友谊,以旅游业发展促进各民族交往交流交融。

《好大一棵树》剧照 何铭/摄

文化浸润厚植团结根基。以铸牢中华民族共同体意识为主线,创作《万丽》《红色嫩芽》等45部文艺作品,提升《好大一棵树》等重点剧目品质,开展“百团千场”演出362场次,惠及观众67万人次。搭建多民族艺术交流平台,举办“弘扬‘三北精神’ 汲取奋进之力”巴彦淖尔防沙治沙展等20余场展览,线上线下参观超100万人次,以优质文化供给与文旅体验促进情感交融,展现中华文化多元一体魅力。

产业联动系牢团结纽带。以“文旅+百业”为发展思路,积极培育新业态、新场景、新模式。重点提升3个国家级和12个自治区级乡村旅游重点村,打造“河套人家”特色民宿、“陕坝味道”乡宴,推出“趣村里·姥姥门前唱大戏”乡戏活动,丰富乡村文旅内涵。大力拓展“夜游”“夜娱”“夜赏”等夜间文旅业态,激发“夜经济”活力,打造文商旅综合体。推动体育赛事与文旅融合,举办全国热气球挑战赛等文体旅活动,吸引各族游客“跟着赛事去旅行”,在多元文旅体验中深化各民族之间的联系与互动。

区域协作拓展团结影响。构建“区域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻”合作机制,全方位拓展对外合作交流渠道。借助“京蒙合作”“沪蒙合作”等平台,结合“2025世界品牌莫干山大会”等活动,加强与京津冀、长三角等地区合作,推动“渡·阴山”成为跨区域旅游主推产品并实现常态化发团。通过拍摄专题片、微视频,加强与主流媒体及网络平台合作,让我市的民族团结故事和文旅魅力传播得更远更广,不断提升民族团结的社会影响力。

市人社局:

以促进就业增强群众获得感

就业是最大的民生,关系着千家万户。自治区部署就业促进行动以来,市人社局高度重视、迅速行动,紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,在落实就业政策、提升就业服务、保障重点群体就业等方面集中发力,全力答好就业惠民生促发展“政策卷”“服务卷”和“保障卷”。

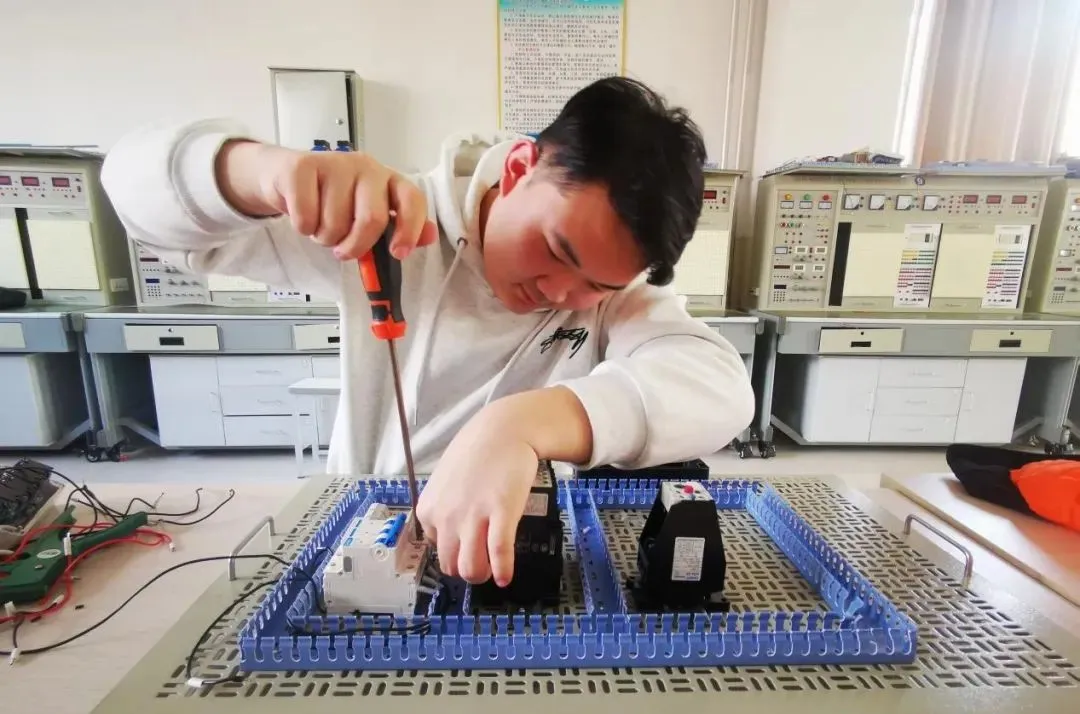

数控实训(图源自杭后职教中心 巴市应用技师学院)

政策搭桥,铺就民族团结共富路。依托掌上巴彦淖尔、各地人社部门微信公众号、视频号等线上平台,高频次、广覆盖地推送就业政策,助力用人单位和求职者第一时间了解就业政策。组建政策宣传小分队,改变传统“企业上门办理”模式,推行“主动上门服务”,开展面对面就业创业服务政策指导。截至目前,已发放创业担保贷款3000多万元。通过“免申即享”“直补快办”等便捷方式,精准落实保生活、提技能、发补贴、降费率等系列组合“政策拳”,全力推动惠企惠民政策落地生效。截至5月底,全市发放失业保险金保生活支出2556.74万元;失业保险助力企业职工技能提升,1188人领取补贴202.7万元;失业保险支持企业扩岗,18户企业96人享受一次性扩岗补助14.4万元;失业保险降费率为参保企业减负1818.53万元。

《网络创业》培训班 (图源自就业巴彦淖尔)

精准服务,凝聚民族团结向心力。以131个家门口就业服务站(依托党群服务中心建立)、6个线下零工市场、6个直播带岗基地和1个线上“巴彦淖尔零工驿站”为载体,为劳动者搭建全方位就近就便就业服务网络,提供岗位推介、职业培训等多元服务。持续开展“春风行动”“就业援助月”等线下招聘会,同步开展直播带岗活动,高效推动岗位与求职者供需匹配。全市已举办线上线下招聘活动200多场。实施“技能照亮前程”培训行动,大规模开展职业技能培训,着重提升劳动者就业技能,紧密围绕市场需求,优化技能培训体系,合理规划培训课程,定期公布技能培训计划,为劳动者打造多元化、高针对性的技能提升路径。全市开展技能培训3000多人次。

坚实保障,守护民族团结同心圆。全面摸排辖区内群众的就业失业状态、就业创业意愿以及培训服务需求,建立帮扶台账,持续开展送温暖、送服务、送岗位、送政策系列活动,精准助力就业困难人员尽早实现就业。截至5月底,全市实现失业人员再就业1719人、就业困难人员再就业1172人、公益性岗位在岗2171人、帮助8户“零就业家庭”实现就业,切实筑牢就业保障底线,让民生福祉更有温度。稳定农村牧区劳动力就业,加强京蒙家政、区内劳务协作对接,深度落实合作协议内容,完善常态化跨区域劳务协作用工信息发布共享机制,多措并举促进农牧民工转移就业,截至5月底,全市实现农村牧区劳动力转移就业12.59万人,其中转移就业六个月以上的10.79万人。

下一步,市人社局将凝聚各方力量 、汇聚各方资源,在落实就业促进行动上聚力、发力、合力,全力以赴答好就业答卷,以实际成效增强人民群众的获得感和幸福感。