尝遍千滋百味,人间至味是家常。

普普通通、简简单单的一蔬一饭,温暖、富足且有滋有味。人们爱吃家常菜,除了要追寻熟悉的味道,更多的是体味那种家人在一起的轻松、愉悦、温暖。对游子而言,那是故乡的味道,是灵魂的所在,是思乡的情怀。

——编者

麦粒儿饭

□刘利元(广东江门)

带着小孩回故乡,母亲为我们煮了一锅香喷喷的麦粒儿饭。盛一碗端在手里,热乎乎的,棕褐色的汤水里浮动着乳白的蚕豆、金黄的玉米、淡黄的大豆,还有一颗颗晶莹的麦粒儿,宛若一幅五谷丰登的美丽图画。

孩子舀了一小碗,尝了尝说,感觉有点儿生。我盛了一大碗,用勺勺送到嘴里,汤水甜甜的,麦粒儿豆粒儿脆生生的,都是儿时的感觉。母亲拍了拍脑门儿,一边往炉膛里加柴,一边恍然大悟地说,什么年代了,我还用老做法。孩子不明所以,向我询问。我也说不出所以然,转向母亲求教。

我只记得母亲过去常煮这样的饭,冬天煮,夏天也煮。冬天煮,比较无趣。一般是把麦粒儿和许多小杂粮搅拌在一起,用清水淘干净了,再倒在锅里煮。最显著的特征是汤多麦少,好像稀粥一样,需要喝五六碗才能吃饱。夏天就会好很多,新麦脱粒后,母亲带我们到田埂上割大豆摘蚕豆。村里人管大豆叫黄豆,豆子黄黄的圆圆的,麦收时茎叶泛黄,豆荚饱满但不爆裂,挥镰割去,成行成行的豆秆儿倒伏在地,满满的收获感。村里人管蚕豆叫大豆,此时还绿油油的,植株上盛放着洁白的花朵,如一只只蝴蝶翩翩起舞。枝叶里隐藏着一串串丰盈果实,三四个指头肚大小的豆子把碧绿的豆荚撑得圆鼓鼓的,像并排打坐的罗汉。这个时候的蚕豆是可以生吃的,那些感觉软软的,就直接把豆荚剖开,取出豆粒儿送到嘴里,清甜的豆香瞬间布满口腔。那些捏起来硬硬的,往往小心翼翼地摘下,再轻轻搁在筐里。力用大了,怕伤着豆苗,影响其他豆子的生长。但是麦粒儿饭为何会有生的感觉,我真的说不上来。

母亲看我们都一头雾水,摸摸小孩的脑瓜说,这个饭是你太姥姥教给我的。我们小时候经常断粮,特别是到了每年五六月份的时候,家里的存粮吃光了,可地里的麦子还没到收割的时候。先是在田野里挖野菜,河边的、田埂的、草滩里的苦菜、芥菜、锯齿菜,凡是能吃的全部挖了去。那些不能吃的碱蒿子、苦豆子、稗子草,也要割了去,家里还喂着猪呢,猪也没有吃食。可是光吃野菜填不饱肚子,一个个软绵绵的,不光干活儿没力气,连走路也摇摇晃晃的。你太姥姥就让我们每人拿把剪刀,和她一起下地。孩子问,为何不拿镰刀呢?母亲说,这个时候没法割,只能挑选那些麦穗稍微大一点儿的、握手里感觉里面有东西的,用剪子剪下来,放在箩筐里。我问母亲,要拿回去脱粒吗?母亲说,麦子刚刚开始灌浆,麦粒儿很嫩,用手搓搓,全部流水了。要整穗子放在锅里煮,煮熟了麦粒儿就硬了,再把麦穗外层的壳子搓下去,把包裹在里面的麦粒儿抖出来,和着野菜吃,人就能挺起腰了。

我恍然大悟,不完全煮熟的意图也是为了更耐消化,帮助止饿呀!记得小时候我只要剩饭,姥姥就不厌其烦地对我说,剩下的是福底底,全部吃完才会福气满满。等我后来有了孩子,又用这句话教育小孩,让他对“一粥一饭,当思来之不易”的古训有了更加直观具体的感受。

听了我们的讲述,孩子沉思半晌说,奶奶不要再添柴了,我想尝尝最原始最本真的味道。母亲笑着说,那你夏天回来,奶奶带你剪麦穗儿。

喝炒米

□陈跃国(中旗)

炒米是蒙古族人民钟爱的一种食物。

乌拉特草原上流行的炒米有花炒米和硬炒米两种,其中,花炒米又分大花和小花。花炒米适合用白油、酸奶裹着吃。硬炒米适合用砖茶或奶茶泡着吃。

记得小时候,有一年,我们收到了一份特别的礼物——炒米。那时生活比较清苦,我们只能削些炼好的羊油,用砖茶冲着喝。那炒米的清香至今还在我的鼻尖萦绕。

有一次,在牧民朋友家,屋外天寒地冻,风雪裹挟着沙尘拍打着门窗。屋子里,主人坐在炕桌边,用小刀不紧不慢地削剔着盆里煮熟的牛大骨,一旁的碗里冲着浓酽的砖茶。那茶叶梗立在碗里,转着,摇摆着。主人把茶叶梗用刀尖挑出去,顺手抓了一把炒米放进碗里,然后把刀递给我。这是一种心照不宣。

地下,半截油桶改制的铁皮炉子烧得通红。向着火的女主人喝着炒米,冲着茶,不时地夹几块牛粪添到火炉里,红红的火苗蹿出,屋子里暖融融的。我们慢悠悠地喝着炒米,室内外的差别让人平添了几分安逸和幸福感。

在正式场合喝炒米,除了几种炒米外,桌子上还要有白油、黄油、酸奶、奶皮、奶酪、馓子、血灌肠、手把肉或风干肉等。当然,奶茶也是不可或缺的。在这种场合喝炒米,喝的是排场,却少了那份悠闲和舒适。

大年三十晚上沏上一壶砖茶,冲上炒米,点缀上几样奶食,慢条斯理地品呷着,在噼里啪啦的爆竹声中盘算着来年的日子,这何尝不是一种美的生活享受?

圪搅出来的好味道

□杨开昌(临河)

后套话中有个典型的晋语词缀,那就是“圪”。圪具有很强的能产性,能组成大量的名词、形容词和动词,圪搅就是其中之一。《说文解字》里说搅的本义是扰乱,后来又引申为混合、拌合、拌等意思。凑巧的是,我品尝过的几道美食都是圪搅出来的。

我的家乡河套有一道美食叫拿糕,因其比较粘牙,所以也有人称之为牙糕。

做拿糕的面有很多种,白面、荞面、玉米面、豆面、莜面、高粱面等都可以。拿糕的做法也不是很复杂,但是需要一定的技术和耐性。常见的做法是先烧一锅热水,当水温达到六七十度的时候,一把一把地加入生面,边撒面边圪搅,边圪搅边撒面。圪搅的时候要顺着一个方向,一定要圪搅均匀,否则就会出现生面疙瘩。圪搅得差不多了,撒入一把蒿籽继续圪搅,直至其呈糊状。这时,用铲子翻一下,以文火盖锅盖焖一会儿就算大功告成了。做好的拿糕,用筷子从一大团上夹下来一小块儿,蘸着汤料就可以吃了。拿糕的汤料花样繁多,可以是冷汤,也可以是热汤。冷汤一般就是腌咸菜的老盐汤加热后再加入香油、醋、蒜末、各种蔬菜等,热汤一般就是河套地区人们喜欢的土豆羊肉汤。不管是冷汤还是热汤,与拿糕都是佳配,绝对吃得人口齿留香,筷子都停不下来。我认为河套拿糕的精华就是那把蒿籽。蒿籽就是野生植物沙蒿在秋后结的种子,又小又碎,河套地区的人们把它们采来做成食物,绝对是人生大智慧。拿糕中加入蒿籽,不仅是因为它们能充当黏合剂,还因为其具有清热解毒、润肠通便、止咳平喘等功效和作用。吃着加了蒿籽的拿糕,别有一番滋味在心头。

去兰州开会,我吃到了另一种圪搅出来的美食,那就是馓饭。当地人告诉我,馓饭要想好吃,一靠火,二靠搅。当地还有句老话“馓饭若要好,三百六十搅”,由此可见圪搅对于馓饭来说是多么重要。其实,馓饭的制作和拿糕的做法有异曲同工之妙。大火将铁锅里的水烧开后,往锅里抛撒适量的玉米面或者其他面粉,然后用分叉的树枝做成的“叉子”匀速圪搅,待其稠稀适中、成为糊状时,核桃般大的气泡就会从锅里“扑哧扑哧”地往出冒。这时,盖上锅盖文火慢炖一会儿,香气四溢的馓饭便可出锅了。吃的时候加入浆水和盐,馓饭便摇身一变成了酸馓饭。我师弟是地地道道的西北人,吃馓饭长大。他告诉我,制作浆水,要先将蔬菜或野菜以沸水焯过,再用清水煮沸,加入少量小麦面粉、豆面等,使其发酵变酸即可。浆水性甘酸凉,具有调中和胃、化滞止渴的功效。有了浆水,馓饭就有了灵魂,成为多少西北人魂牵梦绕的味道。

去西安旅游的时候,又吃到了一道圪搅出来的美食的典型代表——搅团。西安的搅团有好几种,我品尝过的有荞面搅团、玉米搅团和洋芋搅团。店老板说搅团的做法很简单,我感觉就和做拿糕差不多,其中洋芋搅团的制作就更有意思了。先将土豆削皮冲洗,切成薄厚一样的片,然后放蒸屉蒸将近十分钟,出锅倒入小盆中,稍微晾一会儿,再用擀面杖一边使劲砸一边圪搅,直至土豆细腻、软糯。这个环节比较费劲,用时较长。砸的、圪搅的时间越久土豆越细腻,吃起来口感越是筋道。做熟后的搅团有点像糨糊,但是并不影响它的味道。将做熟的搅团用勺子盛在碗里晾凉、切块,这样的荞面搅团、玉米面搅团或者洋芋搅团吃起来口感十分嫩滑,加上辣椒油和香醋后更是又酸又辣,实在是太好吃了!搅团本身是没有味道的,所以我感觉搅团的灵魂就是它的汤底和浇头。一碗毫不起眼的搅团要配上五六样佐料:红艳艳的油泼辣子、有蒜末的醋水、秘制酱料……加入浇头的搅团一下子野鸡变凤凰,成了游客忍不住都要尝尝的风味小吃。

在云南昆明读研的时候,我经常吃的一道早饭是稀豆粉油条,也是圪搅出来的美味,至今叫我念念不忘,回味无穷。稀豆粉是用豌豆面做成的。煮制稀豆粉时,火候的控制至关重要。将调和好的豌豆粉水倒入锅中,用小火慢慢加热,同时不断圪搅,防止粘锅和糊底。火不能太大,否则容易将稀豆粉煮糊,影响口感。圪搅时要均匀有力,直至豌豆粉水逐渐变得浓稠。用筷子插入锅中能悬起一股流线状的稀豆粉时,即表示稀豆粉煮制完成。煮制过程中还可以根据个人口味适量加入食盐,使稀豆粉更加爽口。煮好的稀豆粉色泽淡黄,清香宜人,是云南众多美味中的扛把子。豆粉一定要趁热吃。让稀豆粉产生无穷魅力的就是那各种各样的佐料,油辣椒、鲜姜汁、花椒油、芝麻油、蒜泥汁、芫荽、小葱……缺一不可,嫩黄色的稀豆粉和各色调料搭配缠绕在一起,颜色诱人,香味扑鼻,令人胃口大开。而稀豆粉与油条又是最佳搭档。炸得酥脆可口的油条或蘸上稀豆粉,或泡入盛有稀豆粉的碗中,稀豆粉化解了油条的油腻,油条沾上了稀豆粉特有的豆香,相得益彰。咬上一口,香滑可口,妙不可言!

拿糕、馓饭也好,搅团、稀豆粉也罢,它们不仅仅是一道道美食,也是一份份乡愁,更是各地人民对家乡的记忆和情感的寄托。圪搅出来的美食,刺激着各地人民的味蕾,“圪搅”着人们的灵魂。它们都以其独特的制作工艺、清爽的口感和丰富的营养价值勾起人们心中那份对家乡的思念和眷恋。圪搅出来的好味道,俘获了大众的心,能够在世俗烟火里让人们找到心灵的归宿。圪搅出来的好味道,都去尝一尝吧,那是最朴素的味道、最平常的味道,但也是最美好的味道。

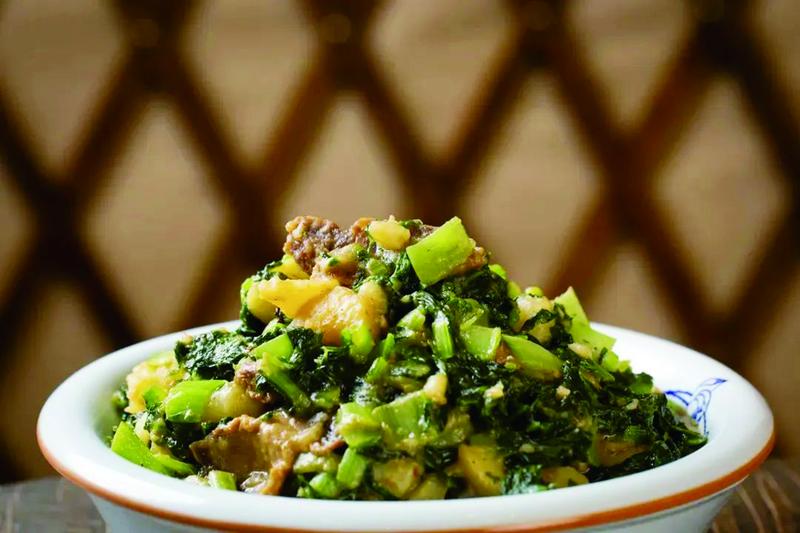

腌猪肉烩小白菜

□运计彬(临河)

“好吃不过腌猪肉,鲜嫩最数小白菜。”腌猪肉烩小白菜,这抹家乡味道,总能唤醒我们内心深处最柔软的乡愁记忆。

相传,昭君出塞前,汉元帝担心王昭君吃不惯羊肉,命御厨制作了九大缸封缸肉,连同秘方一并作为陪嫁让王昭君带往塞外。出塞途中,心地善良的王昭君让侍从打开肉缸,接济穷困百姓。此时,肉已封存三月有余,开盖后香气四溢,令人垂涎欲滴。王昭君听闻当地老百姓宰猪后无法保存猪肉,便将制作封缸肉的秘方奉献出来,并让厨师将封缸肉与当地绿色蔬菜小白菜和土豆焖烩在一起,没想到竟成为一道经典美食。后来,这道美味逐渐成了河套地区人们招待亲友的上等菜肴。然而,传说毕竟是传说。腌猪肉烩小白菜其实系西北民间菜,由“走西口”传入河套地区,并结合当地实际加以改进和创新。

过去,河套农村家家户户都有养猪的习惯,为了长时间保存猪肉,人们将切好的猪肉沥出水分和油脂,炒至色泽金黄,冷却后倒入缸里,用盐腌制,待到青黄不接时再开盖食用。经过充分发酵,封缸肉变得鲜香无比,肥而不腻,越嚼越香。此时,将它与白菜、土豆烩在一起,白菜清爽可口,土豆软糯黏乎,二者在充分吸收了腌猪肉的油脂后更是释放出特有的香味,让人食后唇齿留香、赞不绝口。

如今,一些食品公司延续腌猪肉的传统制作技艺,匠心制作,将河套腌猪肉传遍了大江南北。而巴彦淖尔地区大大小小的饭店里,厨师们则很好地传承了“妈妈的味道”。他们将土豆切条后上笼蒸熟,将小白菜切段焯水,然后将腌猪肉熘锅翻炒后切成碎丁,加入佐料。炝锅后,再把蒸熟的土豆条和小白菜段倒入锅内,反复翻炒后加入适量的温水,文火烩焖片刻,然后将土豆捣烂成泥,和小白菜均匀地拌在一起。菜品出锅前加入扎蒙油,香味立时四散,闻之食欲大开。

腌猪肉遇上小白菜,那是色香味美的曼妙融合,更是乡味乡愁乡情的萦萦情结。

腌猪肉炒山药芥芥遇上油烙饼

□高银(五原)

总有那么几道家常菜,简单,却让你吃了还想吃。于我而言,每次放假回家,最期待的家常菜莫过于嫂子做的腌猪肉炒山药芥芥油烙饼。

腌猪肉是河套人家贮藏猪肉的独特方法,是岁月沉淀的美味。冬季大小雪期间,将农村猪肉买回来,部分放在凉房里冷冻;部分切成小块,放在大锅里拦炒,熬干水汽后,肉里的油便全出来了。炒制过程中,锅里适当搁些盐、花椒、八角等调料,然后用勺子搅拌均匀,最后油肉混装,用猪油浸泡腌肉,贮存在瓷罐罐、陶缸缸里。

腌制的过程就像一场与时间的约定,盐慢慢渗透进肉的纹理,锁住肉香,也锁住了冬日的温暖。“腊月腌肉忙,年味缸中藏”,这腌猪肉不仅是美食,更是河套人对生活的热爱与传承。

与腌猪肉搭配的,是河套平原上盛产的土豆。山药芥芥是河套方言,山药是土豆,芥芥是条条、丝丝、棍棍的意思,腌猪肉炒山药芥芥就是腌猪肉炒土豆丝。

把土豆切成丝丝,与腌猪肉一同入锅。锅里的油嗞嗞作响,腌猪肉的咸香率先弥漫开来,紧接着土豆的清香也被激发出来。二者在锅中交织、碰撞,香味逐渐变得浓郁醇厚。

“油烙饼、腌猪肉,大人娃娃吃不够”。腌猪肉炒山药芥芥做好了,怎能少了可口的油烙饼。

美味的食物源自高品质的原料。河套地区制作油烙饼,用的是“五项全能冠军”河套小麦加工而成的面粉。和烙饼的面时,要先开水后凉水。待面醒发后,将胡麻油一层一层裹到面里,和均匀,切成剂子,再把剂子擀成薄圆饼,放到盛有胡麻油的铁锅内。随着温度升高,面饼逐渐鼓起,表面变得金黄酥脆,边缘微微卷起。这时,再刷上一层胡麻油,翻面,继续烙制。出锅的烙饼,切成三角,整齐地摆放在盘中。

腌猪肉炒山药芥芥盛了满满一大盘,油烙饼摞得老高。咬一口烙饼,外皮酥脆,内里绵软;夹一筷子腌猪肉炒山药芥芥,咸香适口,回味悠长。山药芥芥的清香恰到好处地中和了腌猪肉的咸腻,让人忍不住大快朵颐。

“黄金搭配,一道美味”,当腌猪肉炒山药芥芥遇上油烙饼,一场味蕾的盛宴就此开启。它曾是青黄不接时的上等好菜,承载着河套大地的风土人情,记录着河套人家的烟火日常。河套人家的饭桌上总少不了这样的家常美味。真可谓简单的食材,普通的饭菜,吃不完的家乡味道,挥不去的乡愁往事。